チェンジエージェントに訊く

2025年10月01日

「チェンジエージェント」歌田皇一郎氏に訊く

無意識のバイアスに気づいたとき、組織は変わり始める

管理職ネットワーク「Diversity Allies(ダイバーシティ・アライズ)」の挑戦

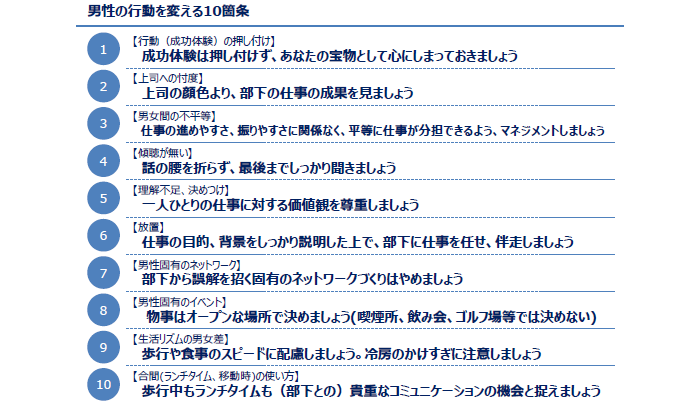

2019年、J-Win男性ネットワークに参加した歌田皇一郎さんは、他企業の管理職との議論を通じて「オールド・ボーイズ・ネットワーク(OBN)」の存在を深く理解しました。当時、分科会でまとめた「男性の行動を変える10カ条」は社会的な反響を呼び、誰もが初めて耳にする「OBN」という言葉とともに注目を集めました。

その学びを自社に持ち帰り、2023年にはアフラック生命保険株式会社で管理職ネットワーク「Diversity Allies」を立ち上げ、初代リーダーとして活動を牽引。経営トップと連携しながら、無意識のバイアスに気づき、行動を変えていく管理職の輪を広げています。

彼の挑戦は、マネジメントの多様化が未来の組織に不可欠であることを示し、今を生きる管理職に大きな示唆を与えてくれます。

●チェンジエージェントに訊く

アフラック生命保険株式会社

歌田皇一郎氏

河野: J-Winではウェブのコンテンツとして「チェンジエージェントに訊く」シリーズをスタートさせています。今回は、企業の中でチェンジエージェントとして活動されているアフラック生命保険株式会社の歌田皇一郎さんに、ダイバーシティ推進にかける想い、具体的な活動などについてお聞きします。

始めに、2019年にJ-Win男性ネットワークに参加することになったきっかけからお伺いできますか。

歌田: きっかけは2つあります。

1つは、私の上司が2018年のJ-Win男性ネットワークに参加しており、後任としてやってみないかと声をかけてもらったことです。本活動では、組織の中で男性管理職が果たす役割について議論することや、業種を超えて他社の男性管理職とのネットワーキングが構築できることを知り、参加することで自分自身のマネジメントにおいても様々な気づきが得られるのではと考えました。

もう1つは、当時自身が仕事とプライベートの両立に課題感を抱えていたことです。

例えば、時間外に打合せが入っているとき、「今日は保育園への送り迎えがあるから出席できません」とも言いづらく、やりづらさを感じていました。この時、子育て中の女性社員の多くは、こういった罪悪感やキャリアへの不安を抱えながら仕事と子育てを両立させていることを痛感しました。

気づかぬ言動が女性の意欲を奪っていた ― ヒアリングでの衝撃の気づき

河野: 歌田さんがJ-Win男性ネットワークに参加された背景がよくわかりました。

では、実際のJ-Win男性ネットワークの活動で経験されたこと、強く印象に残っていることがあればお聞かせください。

歌田: 本活動では、毎月の定例会とは別に、メンバーがグループに分かれて分科会としての活動を行っていました。分科会ごとに活動テーマがあり、私たちは女性の活躍推進を阻害する一つの要因である「オールド・ボーイズ・ネットワーク」について取り組みました。

「オールド・ボーイズ・ネットワーク」とは、組織で中心的な役割を担ってきた男性によってつくられてきた組織文化や価値観・慣習のことです。

まず、なぜ「オールド・ボーイズ・ネットワーク」が女性活躍推進の阻害要因になっているのか、私たち男性管理職の問題を把握するべく、J-Win活動に参加している女性メンバーにヒアリングを行いました。

ヒアリングでは女性の声が多数集まりました。「モチベーションが下がる瞬間は、あなたたちのこういう言動・行動を目の当りにしたときです」という話を聞いた時には、自分たちでは気づいていないことが多く愕然としました。反論したくなることもありましたが、なるほどと納得するものがたくさんあったことを覚えています。

こういった女性の声を受けて、男性管理職が少しでも「オールド・ボーイズ・ネットワーク」を自分ごととして捉え、行動を変えていく工夫ができないか、という想いから、このヒアリング結果をもとに「男性の行動を変える10箇条」を作成しました。

河野: この10箇条に記載されているような、無意識で悪気のない言動や過度な配慮などの男性管理職の行動が女性活躍を妨げているというのは私も同感です。

歌田さんの後輩にあたるJ-Win男性ネットワークメンバーが、分科会活動でこれをイラスト化し研修用資料に使用するなど、今ではJ-Winの財産として活用させていただいています。

当時の分科会の活動を通じて、新たな気づきなどはありましたか。

歌田: やはり個人の無意識の偏見である「アンコンシャス・バイアス」ですね。

私たちが日常的に発している言動は、悪意などはなく、無意識のものがほとんどです。しかし無意識にやっていることが誰かのモチベーションを下げている場合があることに気づかされました。

この活動以降、「この提案に対し、皆さんはどう思いますか?」「意見が出にくい雰囲気になっていませんか?」などの投げかけを積極的に行うようになりました。

マネジメントへの気づきもありました。リーダーシップのあり方として、それぞれの人がそれぞれの立場で、倫理観を持ちながら誠実に行動していくことが非常に大事だと思いました。自分らしくあろうとすれば他者を尊敬し、理解することができます。

組織の全員が、自分の立場でリーダーシップを発揮しようと思えば、そこはやはりダイバーシティ、多様性の包摂が不可欠であることを再認識しました。

チェンジエージェントとしての第一歩 仲間と仕掛けた管理職イベント

河野: 1年間のJ-Win男性ネットワークでの活動を終えた後、社内のチェンジエージェントとして活動を始めることになったかと思います。実際の活動はいかがでしたか。

歌田: 会社に戻ってからは、これからチェンジエージェントとして活動の輪を広げて行くのだと意気込み、まずは日々の業務内で自身の行動を変えていきました。

ただ、それだけではチェンジエージェントとして会社に還元することはできません。そこで同時期にJ-Win男性ネットワークに参加した社内の卒業生と、具体的な行動について検討を進めました。「社内で管理職向けのイベントをやってみようか」という意見がまとまるまで、多くの時間は必要ありませんでした。

開催した社内イベントでは、「アンコンシャス・バイアスとは何か」「なぜそれらが女性社員のモチベーションを阻害する要因となっているのか」など、J-Win男性ネットワークで議論してきた内容を元にディスカッションを行い、自身のアンコンシャス・バイアスに気づいてもらうことを目指しました。

イベントは大盛況のうちに終わり、弊社の社長・役員が参加する「ダイバーシティ推進委員会」で活動報告をするとともに、社内のチェンジエージェントになることを宣言しました。

宣言した一方で、業務を終えてから有志だけの活動を行うには限界があり、チェンジエージェントとしての還元活動1年目は単発のイベント開催に留まったのが実態です。

会社への還元活動に心残りを感じていた頃、ダイバーシティ推進部からJ-Win男性ネットワークの卒業生を集めてボトムアップ活動をやらないか、と声をかけてもらいました。

それが有志の管理職が活動する「Diversity Allies」発足のきっかけです。そして、その初代リーダーを私が務めることになりました。

河野: J-Win男性ネットワークの卒業生も増えてきました。しかし仕事との両立や、卒業生のネットワークだけで活動を継続していくのは難しく、チェンジエージェントとしての活動が進まないことに悩んでいるのが現状です。

歌田さんが立ち上げた管理職のネットワーク活動「Diversity Allies」の発足と活動内容について、詳しく教えていただけますか。

管理職のネットワーク活動「Diversity Allies」の発足

歌田: 「Diversity Allies」が本格的に活動を始めたのは2023年です。会社が推進するダイバーシティ、その中でも管理職が果たすべき役割を理解し、管理職の意識変革に取り組むことを目的に発足しました。社長がオーナーとなり、会社公認であることが本活動の特徴です。活動に関して社長にサポートしていただけることは心強い限りでした。

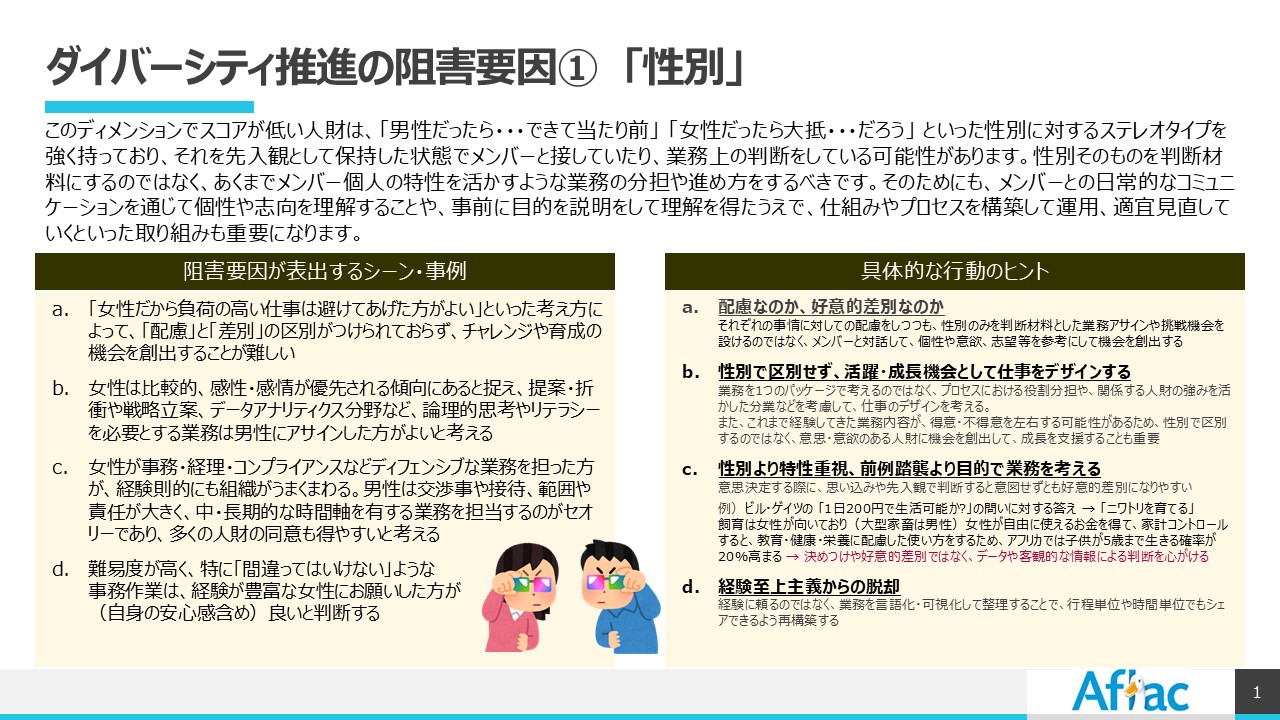

初年度の活動テーマは、「アンコンシャス・バイアス」と「オールド・ボーイズ・ネットワーク」です。アンコンシャス・バイアスとは「個人」の無意識の偏見、オールド・ボーイズ・ネットワークとは「組織」の古い慣習や価値観のことを指します。

変化を恐れ、現状維持を優先するのは2テーマとも共通しています。悪気なく無意識にやっていること、良かれと思ってやっていることが、周りの人たちのモチベーションを下げることもある、ということに気づかないと自分の行動を変えることはできません。

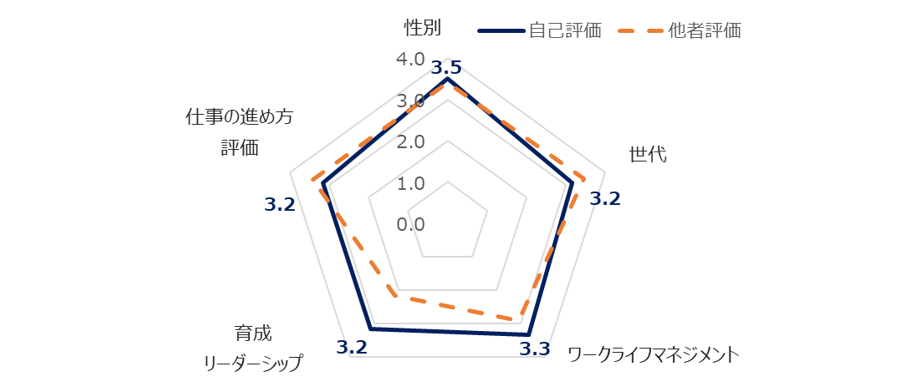

管理職に気づきを与えるための一手として、「自身の行動に対する自己評価と他者評価のギャップを確認するテストをしたら面白いのではないか」という意見があり、そのアイデアをもとに「多面観察テスト」を作成しました。

このスコアにギャップがある場合、相手にとってモチベーションを下げる、不安や不満につながるような言動をしている可能性があり、意識していかなければいけないと理解してもらうことになります。

河野: 実際に多面観察テストを行ってみて、管理職の皆さんからはどのような反響がありましたか。

歌田: 多面観察テストだけでなく、付属の解説書がとても好評でした。解説書では、レーダーチャートなどを利用しギャップの「見える化」を行いました。スコアの高低だけではなく、その項目が持つ意味、ダイバーシティ推進にとっての重要度などを示したものです。

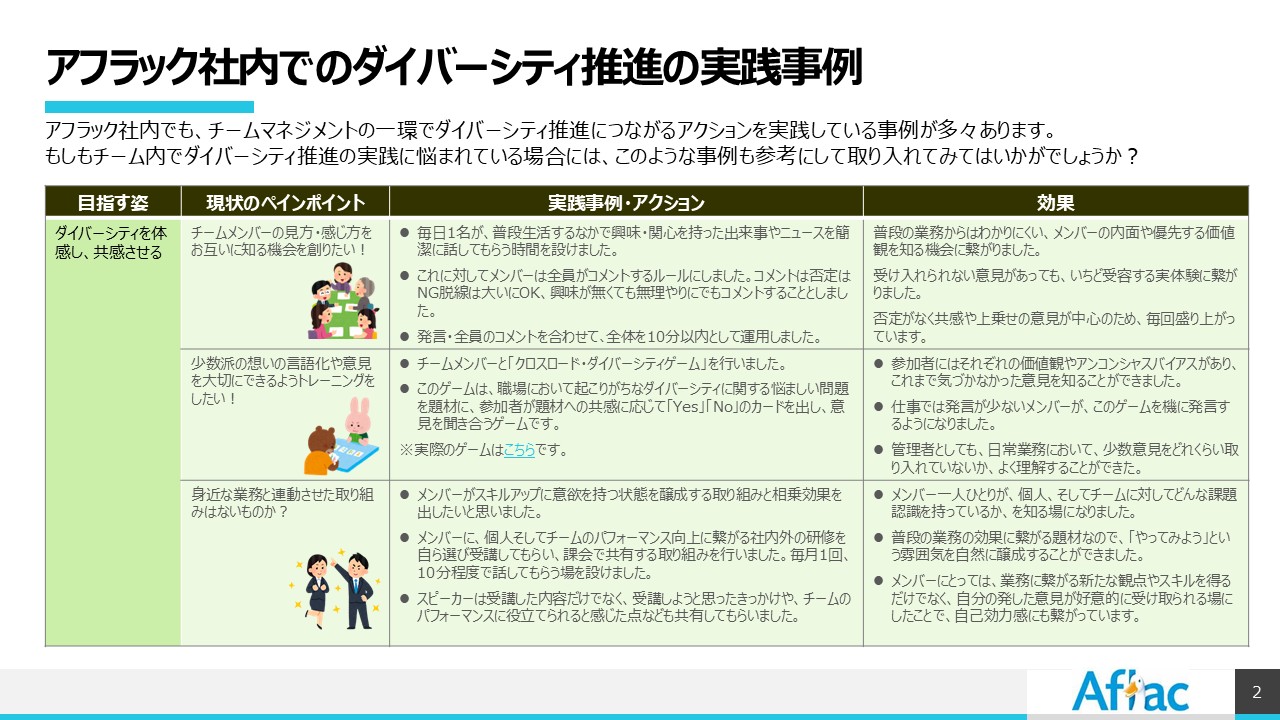

テストを受けた管理職が「この項目にちょっとギャップがあるな」と言いながら解説書に目を通し、ギャップがある項目の、具体的な設問や言動が何を指すのかを理解することで、自身の行動を変えるきっかけとなりました。改良を加え、現在は以下のスライドのような形になっています。

<レーダーチャート>

河野: ここでの数値化、見える化が素晴らしいですね。理解を深めるための大切なポイントです。

広がる仲間、強まる後押し - 「Diversity Allies」が迎える2年目の挑戦

河野: ここで改めてお聞きします。「Diversity Allies」において、スムーズにスタートできた要因、また歌田さんをはじめとしたチェンジエージェントの皆さんが推進を加速させるにあたり、ここがポイントだったということがあれば教えてください。

歌田: チェンジエージェントとしての活動を本格化できたのは、弊社社長のダイバーシティ推進に対するコミットメントが強く、社長自らがオーナーになっていることが大きく寄与しています。さらにはダイバーシティ推進の専任部署であるダイバーシティ推進部からのサポートを得られたことが大きかったと思います。

例えば、社内で研修を実施する場合、会場選びから始まり、参加者の募集方法、研修会の時間構成や開催方法など決定すべきことが多岐にわたり、実務が多く発生します。これらも含め、ダイバーシティ推進部が一緒になって動いてくれることが非常に心強かったです。

河野: チェンジエージェントとしての活動をともに歩んでくれるのは仲間たちであり、力強く推進してくれるのは経営トップのコミットメント、ダイバーシティ推進部からのサポートであることがよくわかりました。

「Diversity Allies」活動でのリーダーは1年交代とお聞きしています。それが意味するところを教えてください。

歌田: 「Diversity Allies」発足後、1年目はJ-Win男性ネットワークの卒業生が主要メンバーとなって活動しました。しかし本活動自体も多様性を重視し、硬直化させてはいけないということで、2年目のメンバー募集から、性別を問わず管理職であれば誰でも応募できる形にしました。

メンバーの皆さんは限られた時間の中で集まっているので、推進役としてリーダーが必要であることは間違いありません。一方、毎年同じやり方ではなく、違う視点から目的や進め方を見直してみることも必要です。

だからこそ、毎年新しいリーダーを据え、メンバーを拡充していくことで、会社のダイバーシティ推進に協力できる範囲を広げていくことが重要だと考えています。2年目の2024年は西岡裕純さんにリーダーをバトンタッチしています。

河野: 2代目リーダーの西岡さんもJ-Win男性ネットワークの卒業生ですね。2年目の「Diversity Allies」の活動にも期待しています。

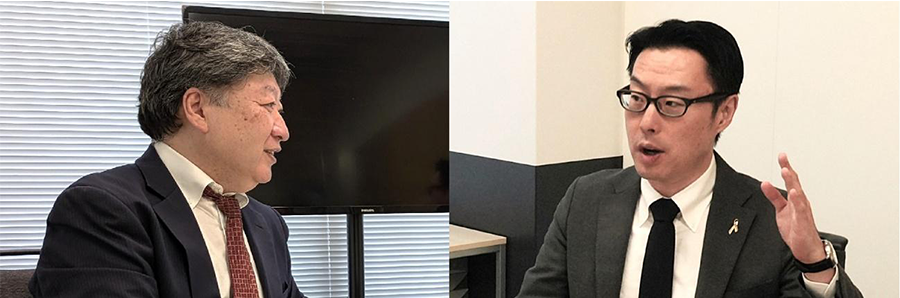

歌田さん(左)と「Diversity Allies」2代目リーダーの西岡さん(右)

仲間の輪を広げるために - 声を上げ、耳を傾けるチェンジエージェントへ

河野: 現在、そしてこれからJ-Win男性ネットワークに参加しようとしているメンバーに対して、先輩としての激励やアドバイスがあればお伺いします。

歌田: チェンジエージェントとして、声を上げる人たちが増えてくることを期待しています。

このような活動を続けていくと賛同してくれる仲間が増え、輪は広がっていきます。その一方で、活動に関心が薄い人たちが、どう感じているかはわかりません。

私たちの活動に対して、どのようなイメージを持っているのかはわかりませんが、関心の薄い人たちの声を聞くことがとても大切だと考えています。

「Diversity Allies」2年目以降の活動では、このような層への理解を進めるため、何かを伝えたり教えたりするのではなく、私たちの活動についてどう思うかを聞いてみたいと考えています。

同じ目線で、色々な人たちと語れる場をつくることが大切だと思います。

河野: J-Win男性ネットワーク卒業生たちが会社に戻り、チェンジエージェントとして草の根的な活動を進めるケースが多い中で、会社の中で組織的な活動として推進するアフラック生命保険株式会社の「Diversity Allies」は、企業変革の理解者を増やしていくための理想形の一つだと思います。

今後はこれらの活動が社内に留まらず、J-Win男性ネットワーク卒業生の仲間たちとともに企業間でも連携して、広く社会に展開されていくことを期待しております。

本日はありがとうございました。

(インタビュアーはJ-Win企業支援部長 河野豊)

歌田皇一郎氏 PROFILE 2000年大学卒業後、2つのIT企業でプログラミングやシステム開発を担当。2007年にアフラック入社後は、IT・デジタル部門に従事し、2024年から顧客・代理店システム開発部長として、システム開発、IT戦略、人財育成、ベンダー戦略など幅広い業務を担う。

歌田皇一郎氏 PROFILE 2000年大学卒業後、2つのIT企業でプログラミングやシステム開発を担当。2007年にアフラック入社後は、IT・デジタル部門に従事し、2024年から顧客・代理店システム開発部長として、システム開発、IT戦略、人財育成、ベンダー戦略など幅広い業務を担う。プライベートでは妻と小学5年生の息子と3人暮らし。